- Classic Style

- Zine Style

- Gallery Style

- Community Style

- Studio Style

- Blog Style

항아리 두 개를 씻어 뒤뜰에 묻은 때는 지난해 12월 초순이었다. 삽과 괭이와 곡괭이까지 동원을 했다. 어디가 좋을까 여기가 좋겠구나. 여기를 파도 다른 곳을 또 파보아도 한 두세 뼘 깊이를 파내려가기가 무섭게 꿈적도 않는 바윗덩어리와 암반이 나왔다.

끙끙거렸다. 전전긍긍했다. 항아리 하나를 묻기에도 이렇게 힘이 들다니. 새로 이사를 한 지리산 자락의 집도 이전 전주 모악산에 살던 곳과 마찬가지로 계곡 옆에 자리잡아 있어서인지 흙보다는 자갈과 바윗덩어리가 많았다. 포클레인 생각이 나기도 했다. 툴툴거리는 웃음이 나왔다.

이렇게 무력하다니 주저앉아 담배를 태워 물며 허탈감에 빠지기도 했다. 겨우겨우 안간힘을 짜내어 항아리 두 개를 묻었다. 항아리 두 개를 묻기 위해 이틀을 보냈다.

항아리 하나에는 이사를 와서 텃밭을 일구고 뒤늦게 뿌렸으나 잘 자라준 무를 뽑아 동치미를 담그고 김치가 들어갈 항아리는 비워두었다. 배추씨앗을 뿌려두지 않았던 것은 아니나 시기가 너무 늦어 김장김치를 담기에는 속도 채 들지 않았고 그나마 몇 포기 되지도 않았기 때문이다.

그 빈 김칫독을 묻어두고 나는 전화 자동응답기에 이런 녹음을 남겼다. “날씨가 갑자기 추워졌지요. 김장김치들 맛있게 담그셨나요. 뒤뜰에 김칫독 깨끗이 씻어 묻었습니다. 텅 비어 있습니다. 맛있는 김장김치 나눠 먹읍시다. 빈 김장독이 기다리고 있습니다. 그럼 안녕!”

전주 사는 친구와 선배가, 구례 토지의 우리식당에서, 쌍계사 앞 백운장에서, 제철소 다니는 후배 집에서, 그리고 광양 농부형의 김장 일손을 재미 삼아 잠깐 좀 거들었다고 빈 김칫독에 고맙고 따뜻한 김장김치들이 차곡차곡 채워져갔다. 한 포기 한 포기 무를 가꾸고 배추를 키우며 땀 흘리던 손들에 의해, 그 무와 배추를 뽑고 씻어 맛있게 김치를 담갔을 정성스런 손길들에 의해, 작으나마 나누어주려는 고운 나눔의 손길에 의해 우리 집 겨울나기 준비는 이제 다 마쳤구나.

동치미와 김장김치가 익어가길 기다리며 짧은 여행이라도 떠나왔으면 하는 생각이 간절해지기도 했다. 유혹의 손길은 순식간에 너무 빨리 뻗어왔다. 이 나라 아픈 질곡들에 대한 역사 다큐멘터리를 찍는 조성봉 영화감독이 집에 찾아와서 보길도에 함께 가지 않겠느냐 물어왔다. 몸이 좀 불편해서 당장 따라나서기가 망설여지고 주저되었지만 그만 고개를 끄덕이고 말았다.

보길도 행 배를 타기 위해 해남 땅끝에 도착한 시간은 막배가 떠나고도 20여 분이 지나버렸다. 보길도에 살며 예쁜 찻집과 민박집을 하는 시인 강제윤의 배려로 캄캄한 밤 강 시인의 친구가 쾌속정을 몰고 왔다. 밤배를 탔다. 비좁은 선실에 들어서니 곧바로 눈에 뜨이는 것, 잘 아는 선배의 시집이었다.

좋은 시집을 보시고 있다고 그러니 한때 문학청년이었다는 대답을 하며 한 손으로는 방향키를 잡고 한 손으로는 밤바다에 조명등을 비춰가며 고개를 연신 선실 문 밖으로 내밀고 있던 선장이 뒤돌아보며 웃는다. 웃는 선장의 얼굴이 참 맑고 환하다고 느껴졌다.

종이배처럼, 나뭇잎처럼 배는 밤바다를 질주하며 흔들렸다. 선실 앞 높은 유리창 너머 눈썹 같은 초닷새 달이 괜찮아 괜찮아 내가 이렇게 지켜보고 있어, 걱정하지 마, 한쪽 눈을 찡긋거렸다. 보길도에 도착했다. 이렇게 수고했으니 그냥 갈 수 없다고 우리는 선장과 함께 마중 나온 강 시인의 집으로 갔다.

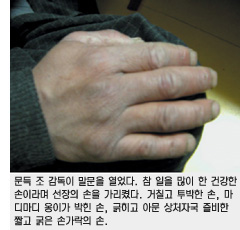

반갑게 맞이하는 강 시인의 아내가 밥상을 차리고 반주를 겸한 몇 잔의 술이 돌았다. 문득 조 감독이 말문을 열었다. 참 일을 많이 한 건강한 손이라며 선장의 손을 가리켰다. 거칠고 투박한 손, 마디마디 옹이가 박인 손, 긁히고 아문 상처자국 즐비한 짧고 굵은 손가락의 손.

그래 그랬었다. 내가 학교를 마치고 농민운동을 하겠다고, 그리하여 언젠가는 이상향의 농촌공동체를 만들겠다고 찾아들어간 지역의 농민들과 함께 하던 어느 술자리에서였던가 밥상머리맡이었던가 문득 상 위에 올려놓은 내 하얀 손과 농민들의 거친 손들을 보며 너무도 부끄러워 슬그머니 손을 내려놓던 날들이 있었다.

누군가 내 손을 휙 잡아들고 어쩌면 이렇게도 손이 곱게 생겼느냐고 그랬다. 물론 그 말, 내게 무안을 주려는 것은 결코 아니었다. 얼굴이 화끈거리며 달아올랐을 것이다. 겨드랑이 사이로 식은땀이 주르륵 흘렀을 것이다. 내 하얀 손, 일하지 않은 손이었다. 고생하지 않은 손이었다. 거친 땀 흘리지 않은 손이었다. 일부러라도 생채기를 내며 손등을 찍고 싶었다.

그 부끄럽던 손의 기억을 잊지 않으며 일 년을 보냈다. 나무를 하고 밭을 매며 모내기를 하고 논둑의 풀을 깎으며 내 손은 변해갔다. 언제였던가, 나는 또 그런 기억이 있다. 전주의 어느 모임에 갔을 때 그 자리에 앉은 이들의 희고 가는 손을 보며 거칠고 투박하게 변한 내 손을 슬그머니 호주머니 속에 찔러넣던 그런 부끄러운 기억들이 주마등처럼 떠올랐다.

거칠고 투박하나 아름다운 손을 가진 선장은 총각이란다. 틈틈이 시집을 사서 읽는 지금도 문학청년인 맑고 선한 눈매를 가진 선장은 나이 사십이 다 되도록 아직 결혼을 못했단다. 농촌뿐이겠는가. 어디 섬마을뿐이겠는가.

보길도 푸른 바다의 섬에서 소복처럼 희디흰 동백꽃을 보았다. 보길도, 시름 많아 퍼렇게 멍든 바다의 섬에서 붉은 동백 숲길을 걸었다. 동백꽃 송이송이 절망처럼 뚝뚝 져 내린 붉은 꽃길을 걸었다.

돌아오는 길 땅끝마을 전망대 오르는 길 옆으로 들어간 화장실 안, 세상에서 가장 아름다운 풍경을 창문 밖에 내걸고 있는 화장실 안에서 나는 해가 바뀔 때마다 바라보는 소망을 중얼거렸다.

거칠고 투박하여 아름다운 손들이 부끄럽지 않은 세상이 되었으면 좋겠다고, 더운 땀을 흘리며 일하는 손들이 환하게 웃는 세상이 되었으면 좋겠다고, 이 아름다운 손에 입맞춤하려 저만큼 손짓하며 달려오는 봄날의 꽃 사태…, 정말이지 꼭 꼭 그랬으면 좋겠다고.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

박남준 시인이 아직 모악산방에 살 무렵, 그의 집에 전화를 하면 이런 응답 메시지를 들을 수 있었다고 해요.. ^^*

''음… 햇살이 눈부시지요. 바람은 또 얼마나 부드럽습니까. 저 말입니다. 봄바람을 타고 바람났다가, 아니 바람나러 갑니다. 그러나 돌아오기는 돌아올 겁니다. 기다려보세요. 그럼 돌아올 때까지 안녕 안녕 나도 안뇽.. ''

< 모악산 박남준 시인네 집 앞 버들치에 대하여 - 안도현>

모악산 박남준 시인네 집 앞에는

모악산 꼭대기에서부터 골짜기로 타고 내려오던

물줄기가 잠시 쉬어가는 곳이 있는데요,

그 돗자리 만한 둠벙에요,

거기 박남준 시인이 중태기라 부르는

버들치가 여남은 마리 살고 있었지요

물 속에서 꼬물거리는 고것들

비린내나는것들

한 냄비 끓여 잡숴보겠다고 어느날

중년 아저씨 한 분이 배터리 등에 지고

전기로 모악산 옆구리를 지지며

골자기 타고 올라왔다지요

안된다고,

인간도 아니라고,

박남준 시인이 버티고 서서 막았지요

모악산 물고기들 모두 자기가 기르는 거라고요,

자기가 주인이라고 했다지요

지금 거기 버들치가 여남은 마리

어린 새끼들 데리고 헤엄치는 것은요,

다 그 거짓말 덕분이지요..

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

안도현님이 그의 이름을 내걸고 시를 쓴 ..시인이 누굴까 궁금했는데

우연히 이 글을 읽게 되어 반가왔었습니다..

소설가 이병천님이라던가, 시인 김용택님등과 서로 등을 두드려주며

술잔을 기울이며 ..긴 밤을 더욱 끈끈한 정으로 채워가곤 했다는,

전주 평화동의 글쓰며 사는 얘기들이 눈물겨웁게 반갑고 그랬습니다..

박남준님의 시, <그 숲에 새..>를..매일 읽으면서

<.......

우울한 시간이 일상을 차지했고 빛으로 나아갔던 옛날을 스스로 가두었으므로

이끼들은 숨어 살아가는 것이라 여겼다.......>

그 어둑어둑한 그늘 밑 이끼밭도 나를 자라게 하든 토양이라 여기며..

그 습기 머금은 토양에 머리를 대고 우울한 기억 속으로 걸어 들어가고는 합니다..

모악산 박남준 시인네 집 앞에는

모악산 꼭대기에서부터 골짜기로 타고 내려오던

물줄기가 잠시 쉬어가는 곳이 있는데요,

그 돗자리 만한 둠벙에요,

거기 박남준 시인이 중태기라 부르는

버들치가 여남은 마리 살고 있었지요

물 속에서 꼬물거리는 고것들

비린내나는것들

한 냄비 끓여 잡숴보겠다고 어느날

중년 아저씨 한 분이 배터리 등에 지고

전기로 모악산 옆구리를 지지며

골자기 타고 올라왔다지요

안된다고,

인간도 아니라고,

박남준 시인이 버티고 서서 막았지요

모악산 물고기들 모두 자기가 기르는 거라고요,

자기가 주인이라고 했다지요

지금 거기 버들치가 여남은 마리

어린 새끼들 데리고 헤엄치는 것은요,

다 그 거짓말 덕분이지요..

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

안도현님이 그의 이름을 내걸고 시를 쓴 ..시인이 누굴까 궁금했는데

우연히 이 글을 읽게 되어 반가왔었습니다..

소설가 이병천님이라던가, 시인 김용택님등과 서로 등을 두드려주며

술잔을 기울이며 ..긴 밤을 더욱 끈끈한 정으로 채워가곤 했다는,

전주 평화동의 글쓰며 사는 얘기들이 눈물겨웁게 반갑고 그랬습니다..

박남준님의 시, <그 숲에 새..>를..매일 읽으면서

<.......

우울한 시간이 일상을 차지했고 빛으로 나아갔던 옛날을 스스로 가두었으므로

이끼들은 숨어 살아가는 것이라 여겼다.......>

그 어둑어둑한 그늘 밑 이끼밭도 나를 자라게 하든 토양이라 여기며..

그 습기 머금은 토양에 머리를 대고 우울한 기억 속으로 걸어 들어가고는 합니다..